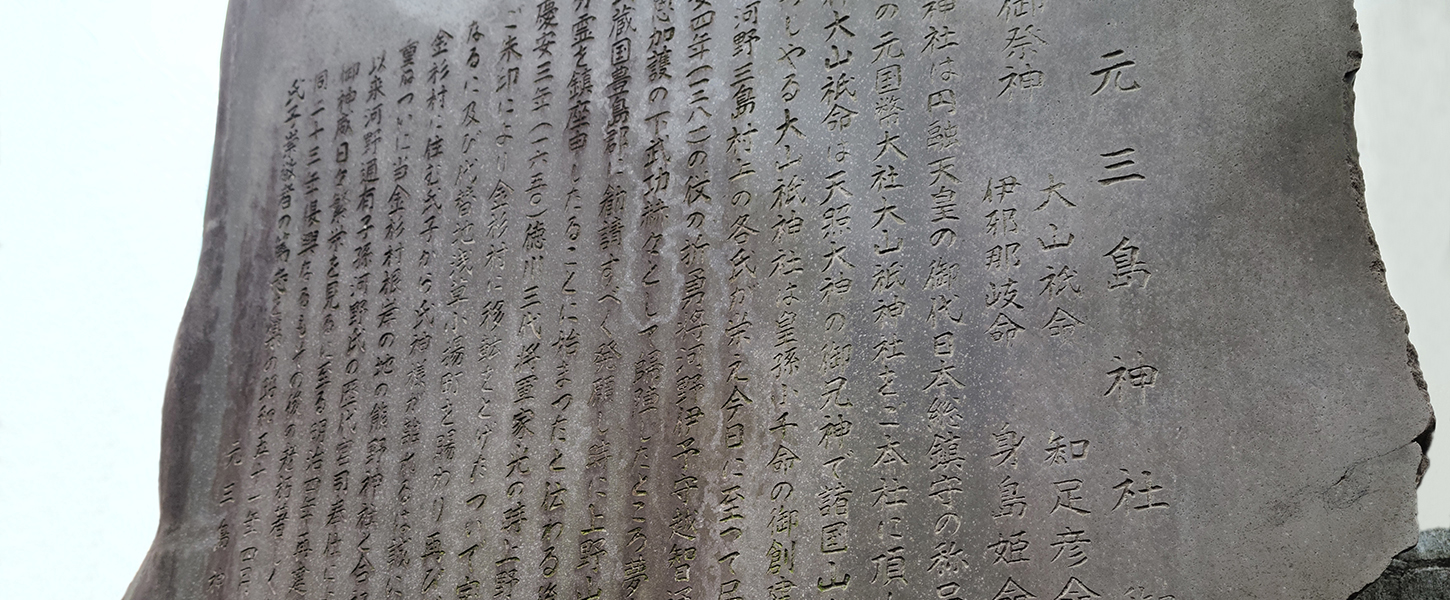

ご由緒

当社は、ご祭神に大山祇命(オオヤマヅミノミコト)、伊佐那岐命(イサナギノミコト)を頂き、和足彦命(ヤマトタルヒコノミコト)、身島姫命(ミシマヒメノミコト)、上津姫命(カミツヒメノミコト)、下津姫命(シモツヒメノミコト)を配祀申すものである。例大祭は、ご祭神勧請の時にちなみ、五月十五日とする。

ご祭神の大山祇命は、天照大神の兄神に当たられ、諸国山々の精霊を総括支配される神でいらっしゃる。大山祇とは、山々を多く持つという意であり、また、命は、別名和多志の神と称され、海上鎮護の霊力をも合わせ持ち、実に地神、海神兼備の大神でいらっしゃる。伊佐那岐命は大山祇命の御父神で、国土を修理固成の業に当たられたことは、多くの人の知るところである。

ご配祀の和足彦命は後の人皇第六代孝安天皇で、大山祇神社創建の祖となった小干命のご先祖に当たられる。上津姫命、下津姫命はそれぞれ雷神、龍神を意味し、すなわち雨を掌る神である。

当元三島神社は、そもそも、第六十四代円融天皇の御代に日本総鎮守の称号を賜わり、明治においては国幣大社に列せられてその名も高い、四国唯一の大社、大山祇神社(オオヤマヅミジンジャ)をご本社に頂くものである。本社は現在紺碧に輝く瀬戸内海に臨む愛媛県越智郡宮 浦村にあり、樹令千年に及ぶ楠の大樹の生い茂る境内は 崇高無比を以て鳴り、殊に三 島水軍が活躍した当時、戦勝の御礼に源頼朝を始め河野家を中心とした人々が神社へ 奉納した甲冑、刀剣その他の美術品は数多く、中でも武具類は全国の国宝の八割を有し全国神社に類例を見ない一大宝庫となっている。

当元三島神社の由来は、以上述べたご本社大山祇神社のご分霊によるものであり、その源を弘安四年一二八一年の役に発する。

すなわち、弘安四年、勇将河野通有、三島水軍を率いて大山祇神社に必勝の祈を捧げて神恩ご加護を仰ぎ、武功赫々として帰国したところ、夢の中に神のお告げを得 て 大山祇明神武蔵国勧請の発願をなし、時に上野山中にあった河野氏の館にご分霊を鎮 座申したことに始まったと伝わる。

後室町の代を通じ社運の隆盛いよいよ募り、江戸に入っては代々徳川家より社領拝領に預かるが慶安三年一六五〇年三代将軍家光の時社地を金杉村に移転、ついで、宝永六年一七〇九年金杉村社地幕府御用地となるに及び、代替地浅草小揚町を賜わって再び遷祀の運びとなる。 しかるに、代々金杉村に住む氏子住民から氏神様の地元遊離は誠に不都合と、赤誠こもる訴え起り、金杉・根岸の村民相寄り重ねる協議の末、ついに当金杉の地の熊野社と合祀を図り、これを元三島神社と称し今日に至った。

旧社殿は明治四年の再建であるが、昭和二十年焼火で焼失、その後昭和二十二年復 興するも老朽著しく、よってここに昭和五十一年四月新に建立落成したものである。